세계 육상 무대에서 미국은 의심할 여지없는 최강국이다. 올림픽과 세계선수권에서 획득한 메달 총합이 이를 증명하며, 스프린트부터 중장거리까지 거의 모든 종목에서 압도적인 강세를 보인다. 하지만 유독 '계주(Relay)' 종목에서만큼은, 그 명성에 걸맞지 않은 불안한 모습을 노출하며 팬들을 의아하게 만들곤 한다.

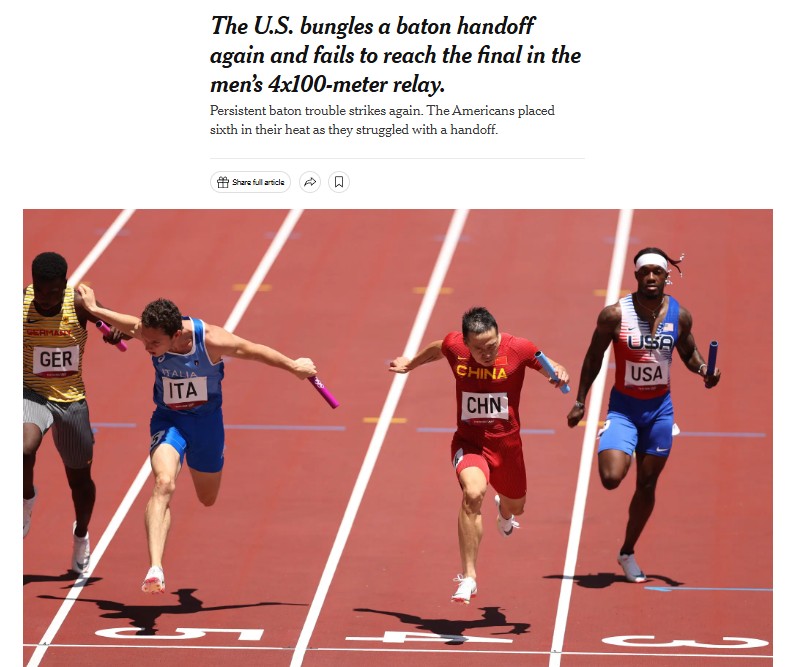

"미국이 또 바통을 떨어뜨렸다."

이는 스포츠 뉴스에서 꽤 자주 접할 수 있는 헤드라인이다. '바통의 저주'라 불릴 만큼 유독 계주에서 불운이 잦다.

실제로 미국 남자 4x100m 계주팀은 2000년 시드니 올림픽 이후 20년 넘게 올림픽 금메달을 따지 못했다. 최근 2024 파리 올림픽에서도 잦은 바통 터치 미스로 인해 7위라는 충격적인 성적표를 받아 들었다.

세계에서 가장 빠른 선수 4명을 모아놨는데, 왜 이런 일이 반복되는 걸까?

'4명의 합'이 아닌 '하나의 팀'

전문가들은 여러 원인을 지적한다. 결선 무대가 주는 극심한 심리적 압박감, 그리고 자메이카나 네덜란드 등 경쟁국들의 급격한 성장이 그것이다. 하지만 가장 근본적이고 치명적인 원인으로 지목되는 것은 언제나 하나다. 바로 팀워크, 그리고 '바통 터치' 기술.

100m 경기는 선수의 개인 기량으로 끝나지만, 4x100m 계주는 100m 달리기가 아닌 '바통을 가장 빨리 결승선에 도달시키는' 별개의 종목이다. 4명의 선수가 아무리 빨라도, 단 0.1초의 망설임이나 손이 엇갈리는 찰나의 실수가 발생하면 모든 것이 물거품이 된다. 미국의 실패는 이 '찰나'를 잡지 못했기 때문인 경우가 많았다.

기술로 속도를 훔치다: 일본의 '언더핸드' 혁신

이 지점에서 미국의 전략과 정반대에 서 있는 흥미로운 사례가 바로 일본 남자 4x100m 계주팀이다.

일본은 2000년대 초반, 세계 무대에서 개인 기량의 한계를 절감했다. 9초대 선수가 없던 시절, 그들은 4명의 속도를 단순히 더하는 방식으로는 결승 진출조차 어렵다는 것을 깨달았다. 그래서 그들은 '속도를 더하는' 것이 아니라, '속도를 잃지 않는' 방식에 집중하기 시작했다.

2001년, 일본육상연맹(JAAF)은 과감한 결정을 내린다. 전통적인 '다운스윕(Down-sweep, 위에서 아래로 찍어 누르듯 주는 방식)'이 아닌, '언더핸드 패스(Up-sweep, 아래에서 위로 올려주는 방식)'를 국가대표팀의 표준 기술로 도입한 것이다.

언더핸드 방식은 받는 선수가 팔을 더 자연스럽고 편안한 위치에 둘 수 있게 해, 바통 터치 과정에서의 오류 가능성을 줄이고 속도 저하를 최소화하는 데 목적이 있었다. 이는 단순한 기술 변경이 아닌, '개인의 속도가 부족하다면, 4명이 완벽하게 연결되는 기술로 0.1초를 벌겠다'는 전략적 선택이었다.

결과로 증명된 전략

이 전략은 대성공을 거둔다. 언더핸드 방식을 도입한 2001년부터 2016년까지, 일본의 세계 주요 대회 결승 진출 횟수는 눈에 띄게 증가했다.

그리고 마침내, 2008년 베이징 올림픽에서 기적 같은 동메달을 따냈고, 2016년 리우 올림픽에서는 미국과 캐나다를 제치고 은메달을 목에 걸며 세계를 충격에 빠뜨렸다. 100m 9초대 선수가 단 한 명도 없었던 팀이(당시 기준), 오직 완벽한 바통 터치 기술 하나만으로 세계 2위에 오른 것이다.

물론 이 기술이 만능은 아니다. 일본 역시 이 기술을 쓰다가 바통 존을 벗어나 실격당한 아픈 경험이 있다. 하지만 일본의 사례는 계주가 단순히 '가장 빠른 4명의 조합'이 아니라, 찰나의 순간을 지배하기 위한 고도의 심리와 전술이 녹아있는 완벽한 '팀 스포츠'임을 증명해냈다는데 남다른 의의가 있다.

'국제 & 사회' 카테고리의 다른 글

| 세계 각국의 최고액권에는 누가 그려져 있을까? (0) | 2025.10.22 |

|---|---|

| 클래식을 덮치는 중국 바람 (0) | 2025.10.21 |

| 도난으로 인한 주목도가 인기로 이어지는 기묘한 역설 (0) | 2025.10.20 |

| 경기장이 반칙!? 너무 높은 곳에 있는 그라운드 (0) | 2025.10.20 |

| 요리사들을 위한 날, 10월 20일 (0) | 2025.10.20 |